床や壁の境のない、バスルームの新境地へ。

多様な居⼼地を創出する温浴体験。 日本は自然豊かな、水の国。

毎日入浴する風呂文化は、水が貴重なヨーロッパにも、

他の地域にも類のない、希有な文化です。

しかしながら、私たちには当たり前だからこそ、

空間としての浴室は過小評価されている気がします。

温泉には心と体を癒やしに行きますが、家のお風呂はあくまで日常行為。

体を洗うためという単一用途でしか使われることはありません。

限られた住環境でのバスルームはかなりの面積を占有するはずですが、

一日のうちの大半が使われない、実はもったいないスペースともいえます。

洗う、浸かるだけの狭義な入浴ではなく、

ライフスタイルに合わせてより自由に、フレキシブルに。

お風呂のある暮らしを楽しむ非日常のリラクゼーションを、日常に。

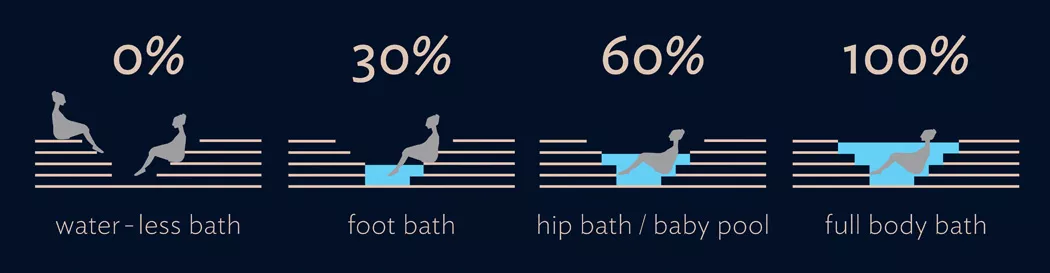

水が満ちた状態という概念を見直すことで、

WATER-LESSというコンセプトを引き出し、

水がない時でも活用できるバスルームを考案しました。

システムとオーダーの柔軟性を併せ持つ aq.シリーズの強みを活かし、

形状やサイズ、機能も様々な用途で選べるモジュールデザインの

新たな温浴体験をご提案いたします。 concept by shuhei kamiya

建築界の巨星に憧れ、東京からデンマークへと導かれた

道の途中でも偉大な師と出逢い、非凡な才能を開花させた

建築家・クリエイティブディレクターの神谷修平さん。

KAMIYA ARCHITECTSを率いる現在は、歴史的建造物や

私邸の浴室設計に携わる機会も多く、日本の風呂文化にも造詣が深い

バスルームデザインのエキスパートとして注目を浴びています。

多彩な経験から生まれた革新的な浴室空間に

未だかつてない悦びと感動が幾重にも折り重なって

広がっていく——等高線(=CONTOUR)と名付けられた

美しいバスルームをご紹介いたします。

text by hisako iijima

photograph by yu kawakami

aq.のブランドサイトは、かなり前から注目していました。アートディレクターの川上シュンさんは毎年 10 月に開催される DESIGNART TOKYO の創設メンバーで、展示に参加させていただいたご縁で知り合ったのですが、今回この企画にお声がけいただいたのは、満を持してのタイミングでした。実は、ある時からお風呂を扱う案件が急増しまして。そのきっかけになったのが、「葉山加地邸」です。今は宿泊施設になっていますが、もともとはフランク・ロイド・ライトの愛弟子だった遠藤新が1928年に設計した私邸でした。その後、登録有形文化財となり、一棟貸しのホテルへ再生するプロジェクトとして、KAMIYA ARCHITECTSがお引き受けしました。老朽化からの改修・再生と新たな息吹を宿す<CREATIVE PRESERVATION:創造的保存>というコンセプトのもとデザインをしました。

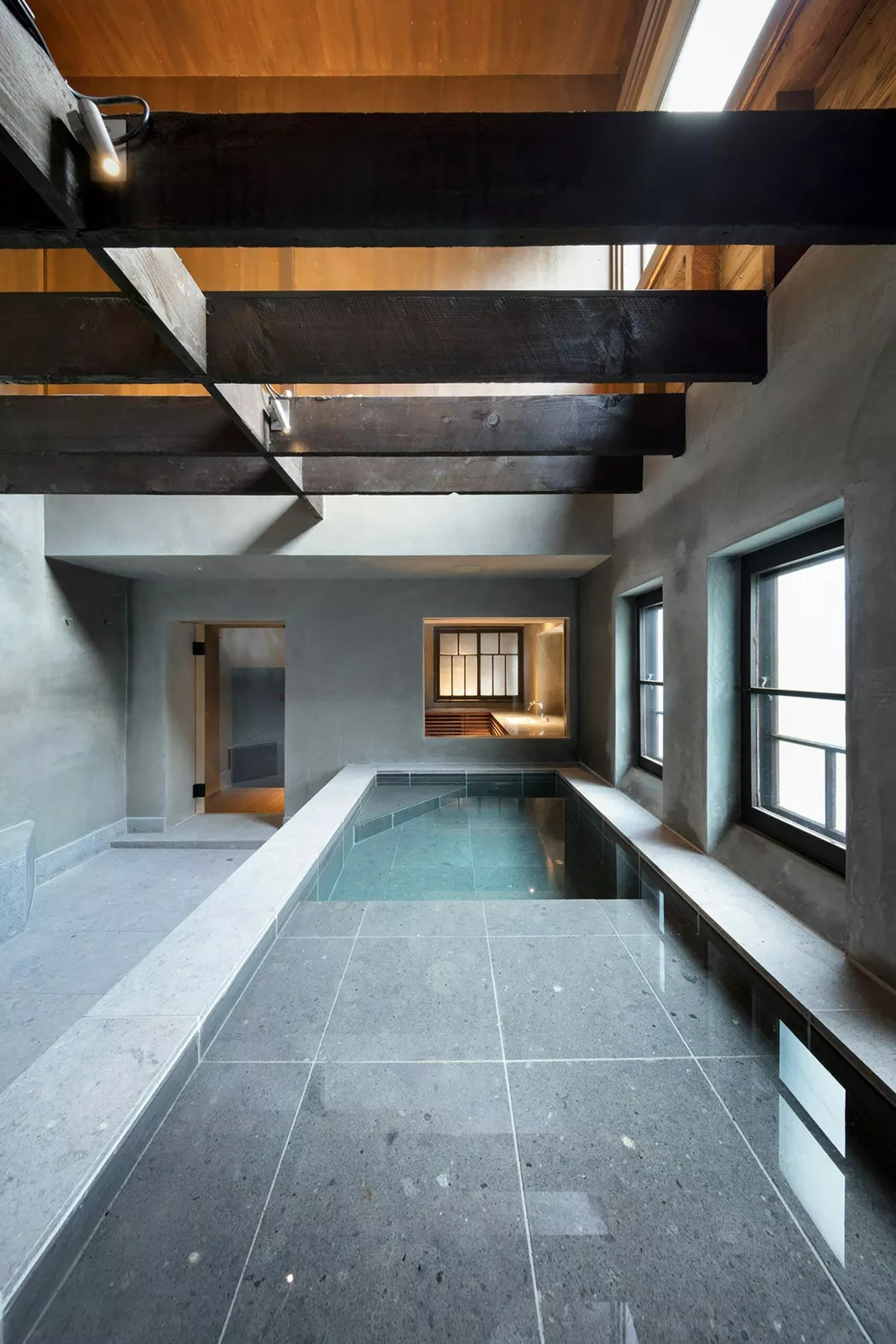

その「葉山加地邸」改修プロジェクトを特に評価いただいた焦点のひとつが、大きな水盤のような浴槽で日本の浴室文化を表現したことです。改築前は使用人の小部屋だったのですが、地下にあったので装飾的な特徴が少なく、文化財のルール上も自由な改修が可能だったので、上階の床を抜き、吹き抜け天井の梁を出して、100年前からの構造を眺めながらの寝湯をつくりだしました。

お風呂の向き合い方は人それぞれ。求めていることも様々です。経済的な余裕があれば、レジャーやリゾートでの特別体験を自宅で気軽に楽しみたいと思うのは当然ですし、ひとつの家にお風呂を3つ作ったこともあります。その家の主はアメリカ人アーティストで、彼にとってのお風呂はまさにアイデアの源泉。バスルームの一角でスケッチすることもあるし、自然との一体感を感じられる空間全体がリラクゼーションの場なのです。そこまでラグジュアリーではなくても、家にサウナを設置する人は増えていますし、在宅ワークが当たり前になったことで、仕事とプライベートの境がなくなり、オフィスや住まいそのものの在り方も多様化しています。だからもう、お風呂もバスタブとシャワーという概念に縛られる必要はないのです。

私は、お風呂は水をマテリアルにした家具だと思っています。ファブリックや革を使う椅子とかソファ、ベッドと同じ感覚です。今まではそういう試みがディテールでしか表現できなかったのですが、aq.ならバスルームを一つの空間として大展開するデザインができる。しかも、このプロジェクトは錚々たるメンバーで、私は9人目。この先も続いていくのでしょうから、せっかくなら、思い切った策で流れを変えてしまおうという意気込みで臨みました。

CONTOURとは、等高線を意味します。地形をモチーフにしたデザインの発想は、KAMIYA ARCHITECTS が様々なプロジェクトで試みているテーマの一つでもあります。たとえば、今年完成したばかりの集合住宅「THE CONTOUR」は窓のないファサードで、コンクリートの壁面に無数の目地を施した彫刻のような形状です。エントランスには等高線が段差となり、大人たちはそこに座って寛いだり、子どもが遊具のように上り下りして遊んでいます。

過去のお風呂体験も、参考になりました。鹿児島の霧島温泉に「妙見石原荘」という山間の温泉旅館があるのですが、敷地内に自家源泉が 7つあって、最後の一つは川のせせらぎの中。その辺りの自然の地形は、THE CONTOUR BATH のイメージにかなり近い感じです。それから、バリ島の「アマンキラ」も。ウブドの美しい渓谷を一望できるこのリゾートには、斜面を活かした 3段式のインフィニティプールがあって、ゲストはそこに身を浸して密林の鳥のさえずりに耳を傾けたり、傍らにある東屋で昼下がりのドリンクを楽しんだりしています。等高線のアイデアには、いくつかのそういう旅のシーンが投影されているのです。

ちなみに、建築家はホテルやリゾートが高級なほど、疲れが溜まるんですよ。一人で行ってあちこち徘徊しながら実測せずにいられない、傍目にはまったくおかしな客です。とはいえ、過ごし方は自由ですから。 私も落ち着かないなりに、プールサイドで考え事をしたり、いつの間にか眠ってしまったり、しばらくするとまた頭を冷やすために泳いでみたり。そういうあらゆる行為を一つの空間に閉じ込めたのが、THE CONTOUR BATHです。水位は足湯から半身浴、全身浴まで気分に合わせて。使い方によってはリビングになり、仕事場にもなり、ベッドも作れます。等高線の壁は、棚やシアタースクリーンなどを装着できるアタッチメント機能を備えていて、ソープディッシュやシャンプーなどのアメニティはもちろん、グリーンコーナーやアートスペースも。夫婦や家族、仲間たちが思い思いに楽しめて、そこに親密なコミュニケーションが生まれる。リラクゼーションのループは、水がなくても成立します。未知の可能性を浮かび上がらせるためのWATER-LESSなんです。

建築家になろうという意志が芽生えたのは、中学生の時です。実家は100年以上続く呉服屋で、跡継ぎとして生まれたのですが、安藤忠雄さんを密着したドキュメンタリー番組を観て、衝撃を受けました。好奇心旺盛で、気になることがあると、母親を質問攻めにするような面倒な子だったのですが、哲学的なアプローチで様々な課題に取り組み、社会に貢献する建築家というクリエイティブな存在を知って、興味を抱いたんです。そして、高校生になったある日、青山の書店でトークショーに出演される安藤さんに逢いに行きました。フランクゲーリー、レムコールハースなど、彼の友人の話などをひとしきり聞いた後、質問コーナーがあったので、「世界で活躍する建築家たちの共通点は何ですか?」と思い切って声を上げて。安藤さんはひと言、「みな強くて、言うことをきかないね」と苦笑い。他愛のない質問でも子ども扱いせず、ズパっと物を言う楽観的なスタンスを今でも尊敬しています。上るべき山が決まった瞬間でした。

でも実際に歩み始めてみると、その道のりは長く、葛藤することも多々ありました。大学院を卒業した後は隈研吾さんのもとでお世話になりましたが、元来、建築家は50歳でも新人賞という厳しい世界。お客様の信頼を得て十分なサービスを社会に提供できる一人前の建築士になるまで、モチベーションを保つことは本当に難しい。建築設計というのはデザイン以外の仕事が多いこともあります。

その後、門を叩いたもう一人の師がいます。デンマークの建築家、ビャルケ・インゲルス氏です。文化庁が主催する海外研修制度で渡航を許され、彼が率いるデンマークの建築家集団、BIGで1年半ほど働きました。私にとってBIG は当代で右に出るものなしの建築界における高い頂です。当時の私は勢いにまかせて、未知の領域に、遣唐使のつもりで挑みました。単身、インドに乗り込み、仏教の経典を日本に持ち帰った空海に我が身を重ねて。思った以上に日々過酷で、精神的にも肉体的にも追い詰められましたが、研修とは別の密かなミッションもあったんです。渡航前に「傀藝堂(かいげいどう)」という博多人形のギャラリーを設計するご依頼をいただいていたので、BIGで得るものを得てアイデアに活かそうと。

欧州各地を周りながら建築や美術はもちろん、自然に対する考え方にも変化が生まれました。特に北欧の光は、日々の正活と密接に結びついています。畳文化を良しとしてきた日本建築の新たな可能性として、光をどう捉え、どう取り込むか。ビャルケ氏のもとで一部始終を体験しながら腑に落ちた光の扱い方は、今も自分の中に意識としてしっかりあります。その意識が、THE CONTOUR BATHにも活かされているのです。

問題意識は、常にあります。世の中に対してこれは変えた方がいい、こうすべきだと不満を持ち続けているというか……。ないものを創り出すためには、憤りも大事です。映画でも、芸術でも、優秀なクリエイターは一石を投じる革新者といえますし、まず最初に問題意識ありきだと思います。建築家の重要な任務のひとつは問題を解決することですから。

とはいえ、一人ではできない大仕事。ビャルケ氏も、「クリエイティブファームの唯一であり最大の武器は、人材である」とオフィスのミーティングで言っていました。BIG は建築士やデザイナーが設計に集中できる環境が整っていて、その中で生み出されるアイデアが素晴らしい。火星移住プロジェクトも間近で見ていましたが、彼らは決して夢語りでは終わらせない。日本ではパースだけ作ってお蔵入りになる案件も珍しくありませんが、法規やビジネス上の困難があっても、予算オーバーしても、クライアントに実現したいと思わせるマネージメント力、パワーと情熱、プレゼン能力を組織として備えている。その揺るがぬ意志の中心には、地球を良くしようという使命感があります。建築をつくることとは、極端に言えば地球の表面の一部を変えること。だから、その地形をどう変えたら、私たちが暮らすこの星がより良く機能するかということを真剣に考え、確実に遂行していく。そういう彼らに賛同し、働きたいと志願する人は後を絶たず、世界中で新風が巻き起こる。存在自体が一つの思想。海をまたいで勇敢に活躍するBIG の根幹には、北欧バイキングの航海精神があるのかもしれませんね。

aq.が日本の風呂文化を世界に知らしめるプロジェクトとして、海外に出ていく展開もありだと思いますよ。風呂の設計はキッチンやトイレなどのあらゆる水場の中でも、性能の担保が求められるので特に難しい。設計、デザイン、施工、工事、コストも含めて、日本のノウハウは一朝一夕では真似できません。それから、温泉も。成分を分析したうえで細心の注意を払い、マテリアルを選定していきます。日本全国の多くの温泉・風呂を設計するなかで、ハードルが高くても新しいお風呂のデザインを生み出すことに情熱を注いでいます。

自分の仕事を続ける中で、挑戦をあきらめそうになることがあります。そういう時に、思い浮かぶ言葉があります。隈研吾さんのもとで修業していたときに、TUMIKI というプロダクト開発を担当したのですが、事務所を卒業する際に、隈さんから当時作った小さなつみ木の1ピースをいただいたんです。「粘りを忘れずに。」と手書きで書かれたそのひと欠片は、今も手元にあります。建築は、最後は己との戦いです。負けそうになる度に、この言葉に元気づけられ、最後までデザインのクオリティを追求しようと身を引き締めます。

こうして事務所を立ち上げ、設計デザインだけではない経営やマネジメントにも責任ある立場にありますが、着物の需要が落ちるこの時代に呉服屋の業務改革を行い、商いを立て直した父の背中も見てきましたし、ビジネスの難しさも痛感しています。でも、かつての自分がそういう環境を与えてもらったことを振り返れば、適材適所の健全なチーム体制を敷いて、自らが率いる船で、皆で海に乗り出したという心境です。

ちなみにビャルケ氏の家は、ひとつの船です。海に浮かびながら、移動しながら、暮らしている。その船には日本の職人が仕上げた立派な檜風呂があるそうです。日本の風呂文化には、大きな可能性がある。良質な木材が手に入るサウナ王国の巨匠が、わざわざ檜風呂を所望したという事実が何よりの証明です。まだ誰も漕ぎ着けていない、光あふれる未来が目の前に広がっているように思うのです。

center: chief architect Masumi Ogawa

right: designer Sakura Miyauchi

神谷修平 shuhei kamiya

KAMIYA ARCHITECTS 代表 / 一級建築士・クリエイティブディレクター

1982年生まれ。2005年に早稲田大学理工学部建築学科卒業し、2007年に同大学大学院理工学研究科修了。2016年まで隈研吾建築都市設計事務所の設計室長として国内外のプロジェクトを担当。翌年からデンマークへ渡航し、北欧のデザイン・文化を研究。BIG( BJARKEINGELS GROUP )ではシニアアーキテクツを務めた。2017年に株式会社カミヤアーキテクツを設立。日本建築学会作品選集・新人賞、iF DESIGN AWARD、日本空間デザイン賞・金賞、グッドデザイン賞など、受賞歴も多数。

www.kamiya-architects.com